早いもので、2021年も残りあと4日となりました。

神流町の12月議会の状況、子育て世帯臨時特別給付金の支給方法、新型コロナの3回目ワクチン接種の状況について、ご報告いたします。

12月定例議会

神流町議会の12月定例議会は、12月16日に開催されました。

今回の定例議会の議案は、各種補正予算と条例改正案でした。

今回も私は、一般質問を行いました。

一般質問の内容は、「みかぼ高原キャンプ場の進捗状況等について」です。

現在神流町では、かつて町営で運営し現在は休館となっている「みかぼ高原荘」という宿泊施設を解体し、オートキャンプ場として整備する計画を進めています。

そのオートキャンプ場について、施設の設計図は議会に対して説明が行われましたが、運営主体はどこなのか、町内事業者との連携はどうかのかといった点が不明確だったため、一般質問にて確認しました。

結論として、運営主体は、まだ決まっていないとの答弁がありました。来年度には、このオートキャンプ場をオープンする予定とのことなので、早急に運営主体を決め、オープンまでの準備を進めなければいけません。

どんな良い施設であっても、運営がしっかりしたものでなければ集客は出来ません。しっかりした運営ができるように、町には、早急に運営主体を決定していただき、準備を進めていただくよう要望しました。

子育て世帯臨時特別給付金の支給方法

国が補正予算で支給することを決めた「子育て世帯臨時特別給付金」について、神流町での支給方法を記載します。

国の方針としては、5万円を現金で、残り5万円相当をクーポンでという支給方法が当初の指針でしたが、国の方でもいろいろと方針が変更となり、最終的に一括で現金による支給も可能となりました。

そこで神流町では、10万円を一括で支給することに決定しました。既に、児童手当対象となっている方々への給付は、年内に終えました。年明けから申請が必要なご家庭への対応を行うこととなっています。

私も現金で支給することに賛成です。クーポン券での支給は、使用できる場所に制限がかかり、使いにくくなってしまいます。ひとえに子育てといっても、必要となる資金は様々です。また、幼児世代から高校生までと子どもの年齢層も幅広いため、クーポンではなく現金で支給した方が様々な用途に利用できると考えます。

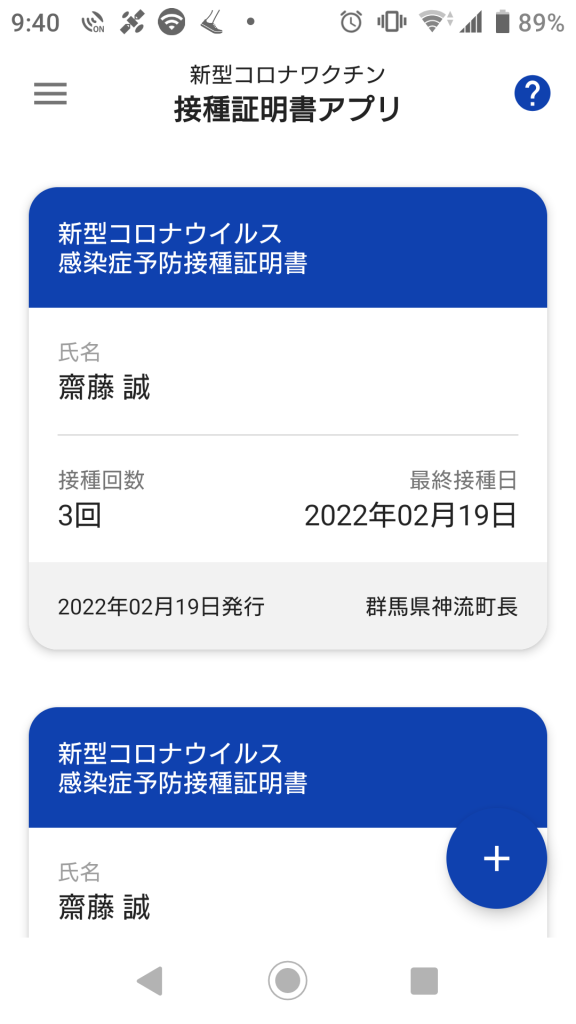

新型コロナワクチン3回目接種の状況

次に、神流町の新型コロナワクチンの3回目接種の状況について記載します。

今年の5月末までに2回目のワクチン接種を終えた方々(主に65歳以上の方々)は、来年の1月29日・30日に3回目の接種を行う予定です。

既にワクチン接種の予約は始まっており、準備が進められています。

今年の6月以降に2回目のワクチン接種を終えた方々(主に65歳未満の方々)は、来年の2月に3回目の接種を行う予定です。

予約券の発送も始まり、予約は来年1月から行えるそうです。

来年3月には、職域接種(教員等の神流町に町外から通勤し、町民との接点の多い方々など)が行われる予定です。

神流町は、人口が約1700人ほどの小さな自治体であるため、行政が町民の状況を把握しやすいというメリットがあります。

ワクチン接種についても、予約をしていない方々について、予約をし忘れていないかどうかを役場職員が電話で聞き取りを行うなどの対応を行っています。

また、高校生等でワクチンの副反応による発熱に備え、対象の学生が通う高校に役場から事前に電話連絡を行うこともしています。そうすることで、副反応による発熱等があったとしても、学校側も理解していただけるようになっています。これも子どもの数が少ないからこそできるメリットだと思います。

以上が、神流町の状況です。